本文旨在探讨中国男足在世界杯预选赛阶段如何开启新时代篇章,面对世代更替、周期结束的双重挑战,并尝试通过转型之路重塑竞争格局。首先回顾中国男足长期以来所处的周期结构及其深层次问题,随后从新一代球员崭露头角、技术战术体系更新、结构化青训与联赛体制改革、心态文化与管理机制革新四个维度进行深入剖析。文章指出,在新老交替中,中国男足需要以更明确的目标定位、更系统的方法路径、更务实的机制保障,来回应国际赛场的严峻考验。最后,文章从整体视角进行总结,强调转型绝非一蹴而就,而是要在探索中积累、在磨砺中成长,唯有坚持系统化建设、持续提升竞争力,才能真正让中国男足在世预赛这一新篇章中书写不同以往的历史。

1、新一代崛起显现

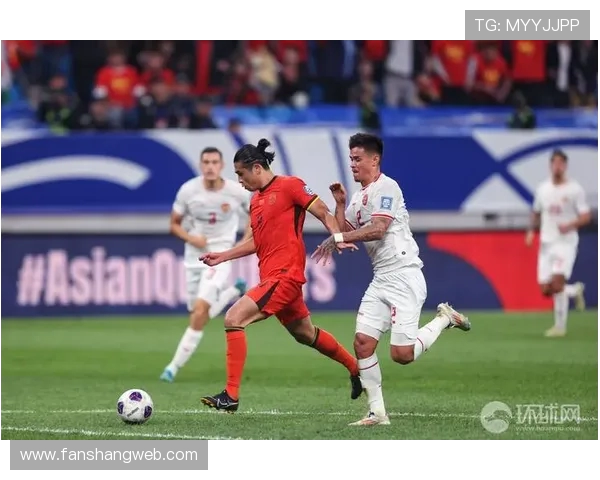

近年来,中国男足开始逐渐步入一个新的世代交替阶段。随着年龄结构老化、状态起伏的老将群体逐步淡出,越来越多的90后、00后球员开始获得机会,从国内联赛走向国家队。这一代球员普遍具有更强的身体条件、更广泛的海外经历,也更愿意接受高强度、高频率的训练任务。

在世预赛的紧张日程中,新一代球员的出现必威betway西汉姆联意味着中国男足拥有了更多可塑性和潜力。这不仅体现在首发名单的年轻化,也体现在他们对于现代足球概念的理解与接受。例如,快速反击、边路突击、高位逼抢等战术细节正逐渐被这些年轻球员所掌握。

不过,仅有新生代球员登场并不代表任务完成。中国男足必须为其创造可靠的平台与宽容的成长环境。老带新、经验传承、责任担当都需要在国家队与俱乐部制度中得到同步落实,才能让这批球员真正扛起“新时代”的旗帜。

2、技战术体系更新

面对全球足球发展趋势的变化,中国男足在技战术层面必须与时俱进。过去球队较为依赖身体对抗、高空球与长传推进,这套体系在以速度与细腻技巧为主的当代国际赛场上已显疲态。因此球队新周期中必须推进从“传统硬朗”向“灵活聪慧”的转型。

具体而言,这包括提高传控速度、增强边路突破与内切组合、强化整体压迫与反抢机制,使球队既具备防守韧性,也拥有攻守转换的敏捷性。在世预赛这一高强度对抗环境下,这样的技战术变化将决定球队能否争取更好的赛果。

此外,技战术体系的更新必须建立在可靠的教练团队与分析平台基础之上。现代足球要求数据支撑、视频研究与针对性训练,这意味着中国男足需要投入更多资源于技术团队建设,以确保体系落地并具备可持续性。

3、青训结构与联赛改革

长远来看,新一代球员的培养离不开青训结构完善与联赛体制优化的支撑。中国男足要实现真正的周期性突破,就不仅是在国家队层面“换血”,更是在整个足球生态系统中引入“梯次式”成长链条。从青少年梯队到俱乐部一线,再到国家队,这条通道必须畅通且有效。

在青训层面,中国足协和地方俱乐部正加大投入,建立起U17、U20等多个青年赛级体系,并吸引海外教练和训练模式。但这一改革仍处于初级阶段,仍需加强教练人员质量、训练场地配备、比赛机会及国际交流。

与此同时,国内联赛(如中超)也在探索改革路径:限制外援数量、增设U23球员上场规定、完善俱乐部财务与运营管理等。这些改革旨在提升本土球员的比赛经验与承载能力,为国家队输送更具竞争力的选手。在世预赛这个大舞台上,联赛体系的强健将直接影响球员的实战状态与抗压能力。

4、心态文化与管理机制革新

除了硬件、系统、战术层面的改革,软实力层面的提升同样至关重要。中国男足多年来在心理承受能力、关键赛事经验、团队文化塑造等方面存在短板。在新的世预赛周期中,球队必须建立更为成熟的心态文化:承认失败、勇于挑战、集体为先。

管理机制改革亦不可忽视。从选拔机制、训练安排、奖金分配,到国家队与俱乐部的协作、球员路径规划、退役扶持,都需要更专业、更透明的机制支撑。只有建立起科学、合理、可执行的机制,球员才能在更稳定的环境中成长。

此外,团队文化的建设不能仅停留在口号层面,而要融入日常训练、比赛、生活。从新队长的责任担当、老将的示范作用、年轻人的接力传承,到教练以及技术团队的沟通机制,每一个环节都应体现“新时代”的文化标识,从而形成一种向上、积极、务实的团队风格。

总结:

纵观中国男足在世预赛中的转型之路,无论是新一代球员的崛起、技战术的更新、青训与联赛结构的深改,还是心态文化与管理机制的革新,这四大维度都在共同推动一个周期的结束与新的篇章开启。每一个环节都不是孤立存在,它们彼此交织、互为支撑,正是这一系统性的努力才有可能让中国男足真正从“等待突破”走向“主动进攻”。

未来的道路依然充满挑战:国际赛场竞争加剧、国内足球生态尚未完全匹配、球员成长周期尚需时间。然而,只要中国男足坚持改革方向、强化落实机制、积累实战经验,在世预赛这个大舞台上便有机会书写不一样的历史。时代轮转已至,转型若能持续,中国男足的新篇章才可能真正开启。